Jacques GOFFINET (1730-1813), commis des affaires étrangères

par R. Péterlongo

Télécharger l’article en pdf

De Gy à Vienne

Jacques Goffinet est né à Gy, où il a été baptisé le 10 juillet 1730. Actuellement en Haute-Saône, Gy est un village situé à un peu plus d’une trentaine de kilomètres de Besançon. Goffinet est issu d’une famille de juristes, notaires, procureur fiscaux ou avocats. Son père est qualifié dans les actes paroissiaux de docteur en droit ou d’avocat en Parlement.

Après la conquête française de la région en 1674, Louis XIV fit de Besançon le siège du Parlement et de l’université (au détriment de Dôle). C’est la grande ville la plus proche de Gy. Le château de Gy était d’ailleurs une résidence de l’archevêque. C’est peut-être à Besançon que Jacques Goffinet a fait ses études. Il est également possible qu’il les ait faites à Dijon ou à Strasbourg dont la faculté de droit est réputée et attire des étudiants français ou allemands[1]. L’hypothèse d’études faites à Strasbourg permettrait d’expliquer une partie de son parcours postérieur. Il aurait pu y apprendre l’allemand et surtout rencontrer des personnalités lui permettant d’être embauché à l’ambassade de Vienne, dès 1752, à l’âge de 22 ans. En effet une partie du personnel des ambassades et du secrétariat des affaires étrangères est passé par cette faculté de droit de Strasbourg.

Ce que l’on peut raconter de Jacques Goffinet ne peut réellement commencer qu’en Autriche. En effet, hormis son baptême, on ne trouve pas d’informations sur lui avant de le trouver à Vienne, en 1752, auprès du marquis de Hautefort, ambassadeur du roi de France auprès de l’impératrice Marie-Thérèse. Il y exerce des fonctions de commis. Les dépêches de l’ambassade, codées, sont écrites de sa main.

Il n’est pas certain qu’il ait eu besoin de maîtriser parfaitement l’allemand. Vienne était moins grande que Paris (175 000 habitants au recensement de 1754 contre probablement plus de 500 000 à la même époque), mais au moins aussi cosmopolite[2]. A la cour on parle le dialecte viennois, mais aussi italien et français. Le français est la langue maternelle du duc de Lorraine François-Etienne, époux de l’impératrice Marie Thérèse, venu à la cour avec une communauté de Lorrains. C’est également la langue de correspondance de l’impératrice. Des troupes de théâtre trouvent un public suffisant pour se produire en français à la cour[3]. Le français est une marque de distinction sociale à Vienne. Le théâtre populaire est très révélateur. On se moque de celui qui maîtrise mal le français, comme on se moque aussi des Français réputés d’un raffinement exagéré.

La période qui s’étend du XVIIe siècle jusqu’au milieu du XIXe est un âge d’or pour les ambassadeurs. C’est une période au cours de laquelle les souverains ne se rencontrent pas. Pendant son long règne, Louis XIV ne rencontra qu’une fois son beau-père roi d’Espagne lors des préparatifs de son mariage sur la fameuse île des faisans au milieu de la Bidassoa, la rivière qui sépare les deux royaumes.

Les ambassadeurs jouent des rôles politiques majeurs. La majorité des ambassadeurs ne deviennent pas ministres, mais il est fréquent de voir des ministres commencer leur carrière comme ambassadeurs. On peut citer Choiseul, Talleyrand, Chateaubriand pour les plus connus. Il en est de même à l’étranger : Kaunitz fut ambassadeur à Versailles avant d’être le principal ministre de Marie-Thérèse puis de Joseph II d’Autriche. Des personnages aussi considérables que Franklin, les présidents Jefferson et Monroe furent ambassadeur des États-Unis en France.

L’essentiel du grand renversement d’alliance de 1756 ne fut pas négocié à Vienne, mais à Versailles, ce n’est donc pas à l’ambassade que s’est principalement nouée la nouvelle alliance entre l’Autriche et la France, qui mit fin à une très longue lutte entre les Habsbourg et les Bourbon et qui mit en place un système méridional (France-Autriche-Espagne) face à un système septentrional (Angleterre-Prusse) selon les termes de l’époque.

On ne sait pas exactement quand Jacques Goffinet est revenu de Vienne, mais il paraît probable qu’il y soit resté pendant toute la durée de la guerre de sept ans (1756-1763). Il devait donc y être, par exemple, lors de la bataille de Prague en mai 1757, lorsque la victoire temporaire de la Prusse fit très peur à la cour autrichienne. On sait qu’il y était encore lors de l’ambassade des Choiseul. Le duc de Choiseul fut en effet ambassadeur à Vienne de 1757 à 1758, avant d’être nommé ministre des affaires étrangères notamment grâce au soutien de Mme de Pompadour. Puis il fit nommer son cousin le duc de Choiseul-Praslin pour lui succéder comme ambassadeur auprès de l’impératrice Marie-Thérèse de 1758 à 1761.

Jacques Goffinet serait donc resté une dizaine d’années à Vienne. Les ambassadeurs logeaient dans le somptueux palais Questenberg, grand bâtiment baroque qu’ils louaient[4] et qui sera encore la résidence de Talleyrand lors du congrès de Vienne de 1815. Ce palais accueille actuellement le ministère des finances d’Autriche.

L’ambassadeur devait par le luxe de sa table, par le charme de ses manières, par la somptuosité de ses équipages, par l’éclat de ses fêtes, éblouir le pays où il représentait son maître[5]. Les Choiseul ne sont pas en reste, même en pleine période de guerre. Les domestiques des ambassadeurs étaient nombreux, mais le personnel administratif en nombre assez faible. En étant auprès de Choiseul et Praslin, Goffinet a donc la chance de côtoyer les futurs hommes forts des années 1760.

Ce personnel administratif se chargeait notamment de répondre aux nombreuses enquêtes ordonnées par le Ministère. Par exemple, en 1759, le contrôleur général Bertin lança à travers toute l’Europe une enquête sur les systèmes fiscaux[6]. L’ambassade avait bien sûr un rôle de représentation, mais elle devait aussi fournir au ministère de nombreuses informations sur l’état du pays, ses mœurs, les découvertes scientifiques, etc…

Praslin suit le même chemin que son cousin: rentré à Paris, il reçoit le ministère des affaires étrangères en octobre 1761, alors que Choiseul est devenu le principal ministre du royaume. Jacques Goffinet rentre au service du secrétariat des affaires étrangères le 22 mars 1763, donc sous le ministère Praslin.

Le traité de Paris mettant fin à la guerre de sept ans a été signé le 1er février 1763. Il est probable que l’activité diplomatique est intense et la correspondance volumineuse. Les Choiseul recrutent et choisissent des proches: des Lorrains comme eux, et des gens qu’ils ont connu lors de leurs séjours à Vienne. Goffinet rentre au ministère à la même période que d’autres commis venant de Vienne, notamment son collègue Michel Gouget, qui était secrétaire du duc de Choiseul, et Conrad Gérard qui fut nommé premier commis en juillet 1766.

Le 8 avril 1766, Praslin rend à son cousin le ministère des Affaires étrangères, et reçoit celui de la marine. Les Choiseul restèrent au pouvoir jusqu’à leur disgrâce en décembre 1770, Louis XV prétendant ne pas vouloir la guerre de revanche contre l’Angleterre qu’ils avaient préparée en renforçant considérablement la marine.

Organisation du département des affaires étrangères

Si l’organisation et les dénominations ont pu varier, on peut tout de même dessiner un paysage théorique du ministère des affaires étrangères à la fin de l’ancien régime.

La politique étrangère est décidée au Conseil d’en haut (qui se tient, à l’étage, près de la chambre du roi), appelé aussi Conseil d’État qui se charge aussi des affaires navales et militaires. Le ministre des affaires étrangères y siège et il est un des principaux ministres, voire le principal (Choiseul, Vergennes).

Il dirige un certain nombre de bureaux, à la tête desquels on trouve des « premiers commis », pour certains nommés « secrétaires du Conseil d’Etat » sous Louis XVI. Il y a deux bureaux d’expédition politique (trois à certaines périodes), chacun chargé de la correspondance avec un certain nombre de pays. La répartition est à peu près celle-ci: un bureau se charge des pays du nord et un autre se charge des pays du sud. Il y a également un bureau des archives et un bureau des fonds chargé des finances du ministère.

On aurait tort d’y voir un âge d’or de la rationalité administrative. C’est le bureau des fonds qui s’occupe de délivrer les passeports. Les consulats ne dépendent pas du ministère des affaires étrangères, mais de celui de la guerre. Enfin, sous l’ancien régime il n’y a pas de ministère de l’intérieur; les ministres se partagent donc les provinces, et celui des affaires étrangères peut être amené à les administrer.

Dans chaque bureau on compte un nombre variable de commis. Quatorze commis dans trois bureaux politiques en 1758, dix-neuf dans deux bureaux en 1766, seize en 1773, dix-huit en 1789. La taille du ministère est celle qu’a de nos jours l’administration d’une petite collectivité locale.

Il y a une hiérarchie parmi les commis. Certains sont nommés commis principaux. D’autres ont des statuts particuliers comme jurisconsulte, ou secrétaire du ministre. Des cartographes et des interprètes, parfois assez nombreux pour constituer un bureau, complètent le ministère. Il y a un doyen des commis, et même un vice-doyen. Tous ces titres et ces particularités donnent droit à un traitement plus important ou des gratifications supplémentaires.

Pour être exhaustif : il y a aussi des « garçons de bureau » chargés notamment d’allumer lumières et feux lorsque les commis arrivent, des ingénieurs géographes, un chirurgien, des gardes suisses et des « garçons frotteurs » qui dépendent du ministère.

Ces employés n’ont pas acheté de charges. Ils ont certains des caractères de la fonction publique moderne. Les employés de même grade sont classés par ancienneté, et leur rémunération augmente régulièrement. Elle est à peu près assurée même en cas de départ. Ils font généralement toute leur carrière au sein du ministère, puis touchent une pension.

Il n’y avait pas de règles écrites pour l’avancement ni pour les pensions de retraite: Néanmoins les commis étaient à peu près assurés d’avoir une progression de leur traitement et une pension à peu près proportionnée à celui-ci quand ils partent. Cette pension est une faveur du roi, qui est le plus souvent réversible à l’épouse survivante, voire aux enfants. Elle dépend des services rendus et de la situation de famille. Le nombre des pensions du ministère des affaires étrangères est à proportion du nombre des employés. Un très faible nombre de pensions en sont issus par rapport au nombre de militaires: en 1789 il y a 18000 bénéficiaires invalides pour la seule marine[7]. Les dénominations ne sont pas rigoureuses: certains employés continuent à toucher un traitement « maintenu » qui n’est pas mentionné comme pension dans les états de dépense.

En cas de maladie, leur traitement est maintenu, avec même parfois des gratifications. Le ministre pouvait faire preuve de munificence. Vergennes écrivit à un commis malade en 1783: « le temps des maladies étant le plus onéreux, ce ne sera jamais celui que je choisirai pour diminuer les appointements. »[8] L’ambiance de travail devait être assez bonne puisque ce commis voulait partager sa gratification avec ses collègues.

Voici ce qu’écrit Hennin qui fut premier commis de 1779 à 1792 sur le recrutement des commis: Les secrétaires du Conseil d’État (c’est à dire les premiers commis des bureaux politiques) et les deux autres chefs de bureau ont le choix de leurs commis, parce qu’ils en répondent. « Ils doivent choisir des personnes ayant de l’éducation et des mœurs, Gentilshommes ou fils de gens d’un état honnête. »[9]

Ils ne rentrent donc pas par concours mais, comme presque tout avancement sous l’ancien régime, grâce à la protection d’une personnalité haut placée. Malgré ce qu’en dit Hennin, le premier commis ne semble pas totalement libre du choix de ses commis. Certains lui sont recommandés plus ou moins fortement. Les réseaux de clientèle sont souvent difficiles à reconstituer, les recommandations pouvaient être orales, et en tout cas ont laissé peu de traces. Mais elles existaient: lorsque Choiseul décide du renvoi de plusieurs commis en 1768, leur chef de bureau les pousse à « employer leurs protections pour tâcher de rentrer en grâce ». Certains commis sont des enfants d’anciens employés des affaires étrangères ou d’autres bureaux, mais c’est assez rare: il y a beaucoup de clientélisme et assez peu d’hérédité.

Goffinet rentre donc le 22 mars 1763 dans le premier bureau d’expédition politique, dit « Bureau du Nord », dirigé par le premier commis François de Bussy. Rien ne prouve qu’il soit connu de son supérieur direct, et de toute évidence c’est le duc de Choiseul-Praslin qu’il a connu à Vienne qui le nomme à cette place.

Les premiers commis, rarement nobles à leur entrée en fonction, étaient la plupart du temps anoblis. A partir du règne de Louis XV, un écart semble se creuser entre commis et premier commis. Aucun commis ne devient premier commis après 1724. Les montants des traitements du premier commis sont quatre à six fois supérieurs au commis le mieux rémunéré. Les actes paroissiaux ou notariaux tendent à montrer qu’ils n’avaient pas les mêmes fréquentations, les premiers commis fréquentent la haute noblesse, tandis que les commis fréquentent des commerçants de Versailles ou d’autres employés de la cour[10].

Les commis travaillent d’abord au château, dans une des ailes des ministres, qui donnent sur la cour d’honneur. Puis en 1761, Choiseul décide de l’édification d’un hôtel des Affaires étrangères et de la Marine, à côté de l’hôtel de la Guerre achevé deux ans auparavant, qui lui-même avait été bâti à côté du Grand Commun qui abritait les services de bouche, c’est à dire les cuisines et les tables des officiers qui servaient la cour. Tous ces bâtiments sont situés près de la cour d’honneur. Les expropriations et la construction sont promptement menées et l’hôtel est achevé dès avril 1763, à l’époque de l’embauche de Goffinet.

Choiseul est sans doute le dernier des grands ministres de l’ancien régime. Il dispose d’un très grand pouvoir que le roi lui laisse et il est d’une haute et ancienne noblesse. Or l’hôtel des affaires étrangères est destiné au travail administratif mais a aussi un usage d’apparat. Il est très richement décoré et Choiseul qui décide de la décoration, se met en valeur, notamment avec un tableau célébrant le succès de son ambassade à Rome. Le département des affaires étrangères dans lequel travaille Goffinet se situe au premier étage.

La cour a été choquée par l’incendie de la Grande Écurie de Versailles provoqué par le feu d’artifice tiré le 13 septembre 1751 à la naissance du duc de Bourgogne. Aussi pour parer les risques d’incendie, on emploie pour la édification de l’hôtel une technique de construction dite à voûtes plates (dites aujourd’hui voûtes sarrasines), sans bois de charpente, sans planchers à solives. Les voûtes de briques sont liées par du plâtre, et s’appuient sur des murs épais, joints par des tirants de fer. Cette innovation fait d’autant plus parler d’elle que dès le mois d’achèvement de l’hôtel, un incendie détruit à Paris le théâtre du Palais royal.

Lorsque la cour se déplace à Compiègne, les bureaux disposent également d’un hôtel des affaires étrangères. À Fontainebleau, les bureaux s’installent dans un appartement du château. Des chambres sont louées dans la ville pour les commis[11].

En quoi consistait le travail des commis ? Il consistait essentiellement en un travail de rédaction de correspondance, de documentation, et de cryptographie à l’aide de ce qu’on appelle à l’époque « le chiffre ». Hennin, ancien premier commis, décrit dans un style laborieux un travail qui pouvait l’être aussi:

« Les chefs de bureau, comme les commis, sont obligés d’être au bureau depuis neuf heures du matin jusqu’à deux heures après midi. Le soir il n’y vient que deux commis par bureau à moins d’un travail extraordinaire. Chaque jour, vers midi, un des courriers du ministre part pour porter les lettres du département à Paris; à deux heures celui qui était parti la veille rapporte celles qui sont arrivées à la poste de Paris. Après dîner[12], les secrétaires du ministre ouvrent ses lettres, excepté celles timbrées pour vous seul. S’il y a du chiffre, ils le portent au bureau. Ils mettent au-dessous de la date de chaque lettre le jour de son arrivée et si c’est par courrier ils en font mention au haut de la première page de chaque lettre ou mémoire; ils inscrivent le nom du secrétaire du Conseil d’État auquel elle doit être renvoyée. »[13]

« Vers les cinq heures le ministre entre dans son cabinet, lit les lettres, et ordonne le renvoy à chaque bureau. Le matin vers neuf heures, les deux secrétaires du Conseil sont appelés chez le ministre. Ils lui rapportent tous les papiers qu’il leur a renvoyés la veille et les lettres chiffrées. Ils prennent ses ordres pour les réponses aux affaires courantes. »

Les commis classaient les papiers:

« Les papiers sont divisés entre les commis de chaque bureau. Ils sont chargés chacun de garder et tenir en ordre ceux relatifs à trois ou quatre cours pour l’année courante et précédente. Tant qu’une affaire n’est pas terminée, ils tiennent dans des enveloppes séparées tous les papiers qui y ont rapport, rangent ces enveloppes par ordre alphabétique, de façon que lorsque le chef a à travailler sur un objet il trouve sur-le-champ tout ce qui y a rapport. Au bout de deux ans les papiers de chaque bureau sont remis par ordre de dates dans des cartons fermés, étiquetés du pays et de l’année, et de tems en tems on envoye au dépôt des affaires étrangères ces cartons de façon qu’il n’y a jamais dans les bureaux que les dix ou douze dernières années des correspondances sur chaque pays. Lorsque les commis ne sont pas occupés des expéditions, ils font des tables des correspondances. C’est la partie la plus pénible de leur travail mais aussi la plus utile. »

Il était d’une grande importance stratégique d’avoir une documentation facile à retrouver sur les pays étrangers. Voici ce qu’étaient ces tables de correspondances:

« À mesure que les dépêches ou autres papiers sont remis à chaque commis, il fait à la marge un précis de chaque article. Lorsqu’il n’a point d’exposition à faire, il porte chacun de ces précis dans un livre blanc divisé par les vingt-quatre lettres de l’alphabet, en ayant soin de bien placer ces nottes au mot principal auquel elles ont rapport. Par exemple, un Ministre en Russie a parlé dans sa dépêche des travaux du port de Kerson; on placera au mot Kerson: Kerson travaux du port, v. dépêches de M. ?. et la datte. Dans une autre dépêche, il parlera du nombre des habitants; on mettra Kerson habitants, leur nombre, v.. dépêches de M. N* et les dattes, et aussi des dépêches du ministre, des mémoires et nottes, en sorte que sur ce premier livre se trouve le dépouillement de tous les papiers, à mesure qu’ils arrivent, dans un ordre alphabétique imparfait. Quand l’année est révolue, le commis revoit toutes ses nottes, les vérifie, ajoute celles des pièces venues postérieurement, et transporte le tout dans un ordre alphabétique exact sur un grand livre. En sorte qu’il n’y a rien dans une correspondance qu’on ne retrouve facilement au mot principal, et que soit sur les affaires, soit sur les personnes, on a dans le moment un abrégé de tout ce qui a été dit et l’indication de la dépêche où est le passage qui en traite. »

Dans la population ce sont les travaux physiques qui dominent, mais l’administration n’a pas inventé les travaux de plume ennuyeux: que l’on pense aux copistes d’avant l’imprimerie. L’ennui est cependant à relativiser: un esprit curieux pouvait très certainement trouver intérêt à collecter une masse d’informations diverses sur les pays étrangers: géographie physique et humaine, usages et mœurs, étiquette et politique des cours, etc. Et ainsi comme le conseilla Montaigne sur la découverte de l’étranger : « rapporter principalement les humeurs de ces nations et leurs façons, et frotter et limer notre cervelle contre celle d’autrui. »

Le chiffre

Mais une partie essentielle du travail est ailleurs : le chiffre. Cela consiste à crypter la correspondance expédiée, en remplaçant chaque mot et ponctuation par un nombre ou un signe, et en faisant l’inverse pour décrypter. Sous Louis XIV, il était demandé aux ambassadeurs de chiffrer eux même leurs dépêches, puis l’augmentation du volume des correspondances leur fit adjoindre des commis. Au XVIIIe siècle, les ambassadeurs partent avec quatre chiffres. Le premier est réservé à la correspondance avec le département des affaires étrangères. Le deuxième sert en secours si l’on soupçonne que le premier a été intercepté. Un troisième sert à la correspondance avec les autres ambassadeurs, et un quatrième sert aux pièces jointes.

Voici par exemple les consignes transmises au marquis d’Hautefort, ambassadeur à Vienne : « Le marquis d’Hautefort entretiendra une correspondance suivie, mais sage et discrète, avec ceux des autres ministres du Roi en pays étrangers dont les avis pourront lui être utiles ou nécessaires, et il les informera de son côté de tout ce qu’il croira pouvoir contribuer à leur direction dans l’exécution des ordres du Roi. Il sera surtout important qu’il soit dans un commerce régulier de lettres avec le comte Desalleurs, ambassadeur du Roi à Constantinople, mais il faudra que dans les occasions où le marquis d’Hautefort aura des avis importants à lui faire passer il prenne les plus grandes précautions dans l’usage qu’il fera de son chiffre pour mettre ses lettres à l’abri du danger d’être interceptées.

On lui remet pour cet effet des tables de chiffres dont il ne fera usage que pour cette correspondance, le chiffre intitulé : Pour la dépêche ne devant jamais servir que pour les lettres de l’ambassadeur au Roi ou au ministre ayant le département des affaires étrangères.

On y joint un autre chiffre de réserve pour les cas où celui de la dépêche pourroit être soupçonné d’interception, ou pour les occasions qui demanderoient un surcroît de précaution pour la sûreté du secret. Enfin on ajoute un quatrième chiffre pour les pièces communiquées, et comme rien n’est plus essentiel que d’employer les chiffres avec la plus scrupuleuse exactitude et de manière à en prévenir l’interception, on y joint un mémoire instructif sur la manière de chiffrer. Le marquis d’Hautefort ordonnera au secrétaire auquel il accordera sa principale confiance, de se conformer littéralement et constamment aux règles prescrites par le mémoire. »[14]

Pourquoi un chiffre particulier pour les pièces jointes ? Parce que si jamais l’intercepteur avait un exemplaire en clair de la pièce jointe, il a alors une version cryptée et une version non cryptée du même texte, et il lui est donc facile de reconstituer le chiffre.

Cela se produisit par exemple en 1753 lorsqu’un résident de France en Pologne, La Fayardie, fit savoir à Versailles la mort de son secrétaire Thomelin, mystérieusement décédé à Varsovie. Il prévint dans une dépêche non cryptée que la prochaine contiendrait des éléments d’explication de ce décès. C’est ce qu’il fit : il joignit le rapport d’autopsie crypté dans sa dépêche. Or, si les casseurs de code prussiens ou anglais avaient pu se procurer l’original de ce rapport, ils auraient pu reconstituer le code et ainsi déchiffrer la dépêche et toutes celles qui par le passé avaient été chiffrées avec ce même code et dont ils avaient gardé copie. Le chef du bureau du chiffre à Versailles le comprit bien : il ordonna à La Fayardie de brûler son code et d’en utiliser un autre[15].

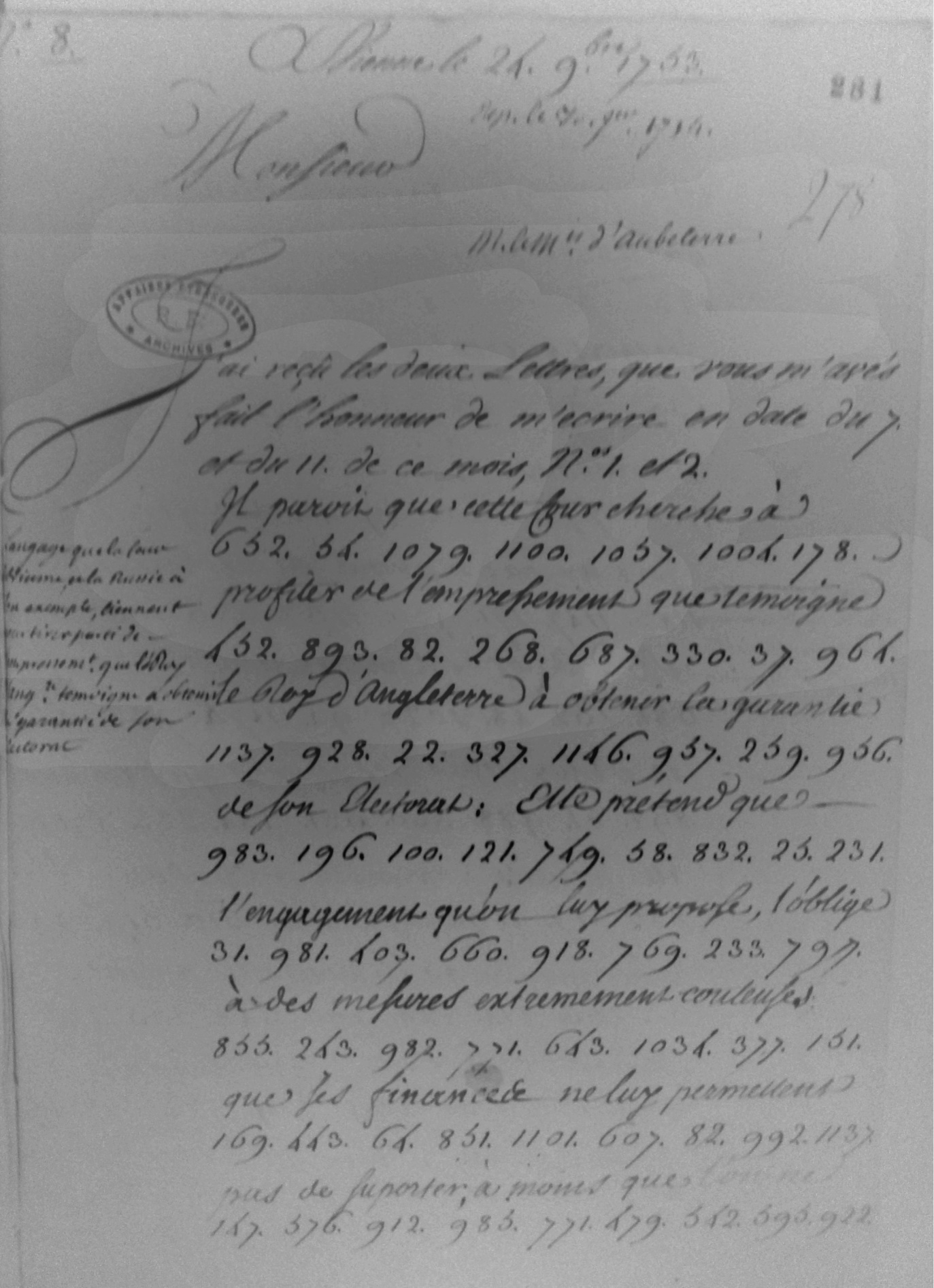

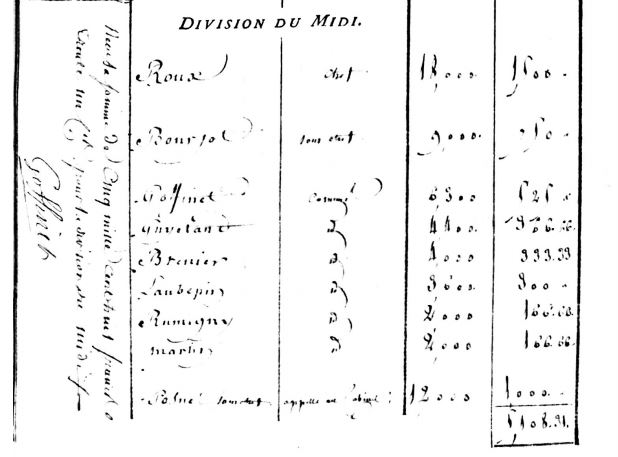

Lettre du marquis d’Aubeterre, ambassadeur à Vienne en 1754

Autre exemple d’erreur: un jour, une dépêche, également issue de Pologne, n’arriva pas à destination. Charles de Broglie, l’ambassadeur, en renvoya une copie en négligeant de chiffrer un post-scriptum qu’il jugeait sans intérêt. Funeste erreur ! Si la dépêche qui n’était pas arrivée à destination avait été gardée par des décrypteurs, il leur était alors possible de connaître le code grâce à la partie non chiffrée[16].

Les négligences humaines posaient donc problèmes. Le code devait fréquemment être changé, par précaution. Entre deux chiffrages et déchiffrages, les commis devaient fréquemment composer de nouvelles tables. Un règlement de Choiseul de septembre 1767 était destiné à éviter les fuites: « La garde des chiffres sera confiée à un seul commis. Il les tiendra sous clef et en sera responsable. Il ne les donnera aux autres commis que pour le moment du travail… »[17]

On se méfiait même de l’écriture des commis pour certaines combines secrètes. Voici ce que Vergennes, ministre des affaires étrangères de 1774 à 1787, écrivit à Louis XVI au sujet de l’aide à envoyer aux colonies américaines par l’intermédiaire de Beaumarchais, en mai 1776:

« Sire, j’ai l’honneur de mettre aux pieds de Votre majesté la feuille qui doit m’autoriser à fournir un million de livres pour le service des colonies anglaises, si elle daigne la revêtir de son approuvé. Je joins pareillement, sire, le projet de la réponse que je me propose de faire au sieur de Beaumarchais, si votre majesté l’approuve; je la supplie de vouloir bien me la renvoyer tout de suite. Elle ne partira pas écrire de ma main, ni même de celle d’aucun de mes commis ou secrétaires. J’y emploîrai celle de mon fils, qui ne peut être connue; et quoiqu’il ne soit que dans sa quinzième année, je puis répondre affirmativement de sa discrétion. Comme il importe que cette opération ne puisse être pénétrée, ou du moins imputée au gouvernement… »[18]

Si Hennin qualifiait la rédaction des tables de correspondance de partie la plus pénible du travail, le travail du chiffre ne devait pas être beaucoup plus exaltant. On peut imaginer que le caractère ludique de l’activité s’estompait avec la longueur de la correspondance. Les uns à côté des autres, les commis chiffrent et déchiffrent. Chacun s’aide en nommant le chiffre à voix haute et gêne son voisin chargé d’une rédaction[19].

Le baron Honoré Duveyrier (1753-1839), neveu de Joseph Nivelet qui fut le doyen des commis, est l’auteur d’une autobiographie dans laquelle il raconte les choix qu’il a eu à faire dans sa jeunesse. Il raconte qu’un jour un de ses oncles lui tint ce discours:

« Mon enfant, me dit-il, écoute-moi bien, ton père, ton oncle Nivelet et ton oncle Bouchard veulent disposer de toi à leur gré, et chacun d’eux veut te faire ce qu’il est. Ton père, qui n’a sur le dos que sa casaque militaire, entend se débarrasser de toi avec une lieutenance d’infanterie; ton oncle Nivelet, qui ne voit rien au delà d’un bureau diplomatique, espère que tu chiffreras toute ta vie à côté de lui ou à sa place… »[20]

Pour cet autre oncle, avocat libertin, il faut vivre et donc refuser la carrière militaire trop risquée du père. Mais il faut une vie plus aventureuse que celle de l’oncle commis. C’est l’exemple de l’oncle libertin que le jeune Honoré choisira, il devint un des avocats les plus en vue de son temps.

De 1749 à 1755 on expérimenta la création d’un bureau spécialisé du chiffre. Avant sa création, on comptait douze commis au total, six dans chaque division politique. On en prit huit, quatre dans chaque bureau, pour constituer le bureau du chiffre.

Le premier commis Bussy se plaignit que les deux commis qui lui restaient avaient trop de travail, et que le bureau du chiffre « ne fonctionnait que par accoup ». Si l’on tient compte de cette plainte, on peut déduire de la répartition des commis que le travail du chiffre devait représenter environ la moitié du temps de travail des commis des bureaux politiques quand ceux-ci furent chargés de nouveau du chiffre.

Travaillait-on vraiment beaucoup ? Il y eut plusieurs règlements fixant les horaires de travail; ce rappel peut laisser penser que les horaires n’étaient pas toujours scrupuleusement respectés. Généralement on ne réglemente que ce qui a besoin de l’être, mais ce n’est pas toujours le cas.

On trouve ces paragraphes écrits en 1751 dans le journal du marquis d’Argenson, qui fut ministre des affaires étrangères de 1744 à 1747:

« On ne fait absolument rien aux affaires étrangères; M de Puisieux ne songe qu’à sa santé et à faire sa cour, il est dès le matin à cheval dans la forêt et de toutes les chasses du Roi ainsi que de ses soupers. L’abbé de La Ville court matin et soir chez les grands et se montre partout à la Cour, le soir chez des femmes où il joue et soupe. Le sieur de Bussy, autre premier commis, donne des soupers fins jusqu’à cinq heures du matin; et les deux frères Le Dran qui ont la charge du dépôt des papiers, sont à la campagne des mois de suite, n’ayant rien à faire au monde car on ne leur demande rien. Les autres commis ne travaillent pas d’avantage, à peine répond-on trois lignes à chaque dépêche d’ambassadeur. M. de Puisieux est allé à Sillery passer trois jours allant à Compiègne. Ainsi l’on dit qu’il n’y a plus d’affaires étrangères, tant on y travaille peu. » [21]

Il rapporte que les commis lui chantaient a contrario les louanges de l’époque de son ministère:

« Nous formions des lettres longues, raisonnées et instructives qui dirigeaient la conduite de nos ministres aux cours étrangères. L’on peut dire que pendant vos deux années de ministère, il est sorti plus d’écritures que pendant six années de vos prédécesseurs ou successeurs et que les commis ont été moins fatigués de ce travail sous vous que d’une oisiveté inquiète et troublée sous les autres »[22]

Dans ses écrits politiques, le marquis d’Argenson se montre singulièrement partisan de l’abolition des privilèges et d’une sorte de démocratie municipale au sein de la monarchie. Ses ouvrages furent particulièrement appréciés par Rousseau. Mais, plus amateur d’utopie politique que fin dirigeant des hommes, il est assez médisant envers ses contemporains tout le long de son journal, et en 1751 il est surtout extrêmement mécontent d’avoir été écarté du ministère. A défaut d’être absolument fiable quant à l’assiduité à leur travail, son propos illustre ce qu’on pouvait dire ou médire de ces commis.

Cependant les commis, moins nombreux, sont aussi moins diffamés que certains officiers, propriétaires de leur office, ou que les mal-aimés collecteurs d’impôts de la Ferme générale. En règle générale, les commis ne se font pas remarquer. À l’époque on rit plutôt avec Chamfort de cette anecdote sur le Parlement de Paris. Un jour que quelques conseillers parlaient un peu trop haut à l’audience, le Premier Président M. de Harlay aurait eu ce bon mot : « Si ces Messieurs qui causent ne faisaient pas plus de bruit que ces Messieurs qui dorment, cela accommoderait fort ces Messieurs qui écoutent ».

On l’a vu, lorsque Goffinet est recruté en 1763, son chef est le premier commis François de Bussy. On doit dire un mot sur ce Bussy[23]. D’abord secrétaire dans différentes ambassades, il fut ministre plénipotentiaire à Londres de 1740 à 1744. Il a été prouvé (au XXe siècle) qu’il avait touché d’importantes sommes d’argent de la part de l’Angleterre, et livré des informations à la fin des années 1730. On ne sait pas si ces versements ont continué, mais il est assez troublant de noter que c’est lui qui en 1745 fut chargé de préparer des projets de débarquement en Angleterre ! Il fut premier commis de 1749 à 1766 (donc pendant toute la durée de la guerre de sept ans). Il mourut en 1780 après avoir bénéficié d’une généreuse pension de retraite. Tel était le premier chef de Goffinet.

Il fut remplacé comme premier commis par Conrad Gérard, qu’on a vu ancien secrétaire à Vienne de 1761 à 1766. Puis il fut lui-même remplacé en 1779 par son frère Joseph Gérard de Rayneval, qui resta premier commis jusqu’en 1792.

Jacques Goffinet a donc servi Louis XV puis Louis XVI, dans le 1er bureau chargé de « l’Espagne, le Portugal, l’Angleterre, les Provinces-Unies des Pays-Bas, & les Etats unis de l’Amérique Septentrionale: les cours de Vienne, de Berlin, de Mayence, Coblentz, Bonn, Dresde, la Bavière, le Palatinat, Deux-Ponts, Stutgard, Cassel, Darmstadt, l’évêque de Basle, la Diète générale de l’Empire d’Allemagne; les cercles, Liège, Hambourg, Francfort-sur-le-Mein, & généralement tout l’Empire d’Allemagne, ainsi que les affaires de limites. »[24]

Ce service ne connut que deux petites interruptions. D’abord par une mission en Pologne au début de l’année 1764, puis pendant un an et trois mois, à la suite d’une réforme le 5 octobre 1767. A cette date, Choiseul, qui a remplacé son cousin, souhaite alléger le département dans lequel il y a eu un certain nombre de recrues. Il semble que l’on garde les plus anciens et que ce soient les nouveaux qui partent: Goffinet, son nouveau beau-père Joubain, et son collègue Gouget qui suit une carrière presque semblable à la sienne. Il n’est pas sûr que la motivation soit financière, puisque les commis semblent garder leur pension, et que le premier commis Gérard est augmenté à cette occasion. Peut-être était-ce dans un but de plus grand secret de la correspondance. On a vu que le règlement de Choiseul sur le secret des chiffres datait de septembre 1767.

Si telle était la motivation, ce ne fut pas un succès. En effet à la fin de l’année 1768, un soupçon nait à propos de l’interception du chiffre. Le consul de France à Pétersbourg prétend qu’il a appris l’interception des chiffres de la correspondance avec la Russie, et qu’un membre du personnel des affaires étrangères les a vendus au représentant russe en France.

Gérard, réputé autoritaire, fait des reproches à ses commis au nom du ministre. Le ton monte et les commis se sentent atteints dans leur honneur. Six d’entre eux écrivent un mémoire et se plaignent directement à Choiseul:

« Si la même attention, les mêmes précautions, et la même exactitude qu’on observe dans les bureaux étaient également observées par les Ambassadeurs et Ministres du roi dans les pays étrangers et dans leurs secrétaireries, on ose avancer qu’il serait de toute impossibilité d’intercepter leurs correspondances.

On peut dire que la plupart des Ministres du Roi dans les pays étrangers ne se sont jamais beaucoup occupés de l’importance des chiffres qu’ils regardent comme un mécanisme dont ils abandonnent la direction à leurs secrétaires qui n’en connaissent pas les conséquences, et qui partent ordinairement avec les Ministres qui les ont choisis, sans avoir pris aucune notion sur l’usage des chiffres.

Mais ce qui les affecte infiniment, ce sont les marques de défiance que Monseigneur leur a fait manifester d’une manière aussi affligeante pour eux. La réputation de leur probité et de leur discrétion s’est toujours soutenue, et leur a acquis en tout temps une considération bien méritée. En effet où trouvera-t-on en Europe une chancellerie des Affaires étrangères inaccessible à la corruption ? On ose avancer, sans crainte d’être démenti, que celle de France est la seule intacte.

Si les commis des affaires étrangères étaient susceptibles de corruption, ils seraient plus à leur aise qu’ils ne le sont, mais l’honneur tient lieu de tout aux Français; ce n’est point l’aspect de la Bastille ni la crainte du châtiment qui les retiennent dans leur devoir; les sentiments seuls que cet honneur inspire à chacun des membres des Affaires étrangères sont la boussole de toutes leurs actions.

Signé: Nivelet, Sablon, Lesseps, Lancel, Moreau, Le Duc »[25] (tous commis du 1er bureau)

Choiseul ne tolère pas ça. Le lendemain, il les reçoit et leur dit: « J’ai lu vos deux mémoires, vous pouvez avoir raison mais comme il ne vous convient pas de me donner des leçons, je vous renvoie tous six et si vous paraissez dans les bureaux, je vous ferai mettre aux cachots; vous êtes des insolents. »[26]

L’interdiction de reparaître ne doit pas surprendre, c’est là la manière de disgracier au XVIIIe siècle. Choiseul lui-même sera exilé deux ans plus tard par une lettre de cachet du roi rédigée en ces termes: « Mon cousin, le mécontentement que me causent vos services me force à vous exiler à Chanteloup, où vous vous rendrez dans vingt-quatre heures. »

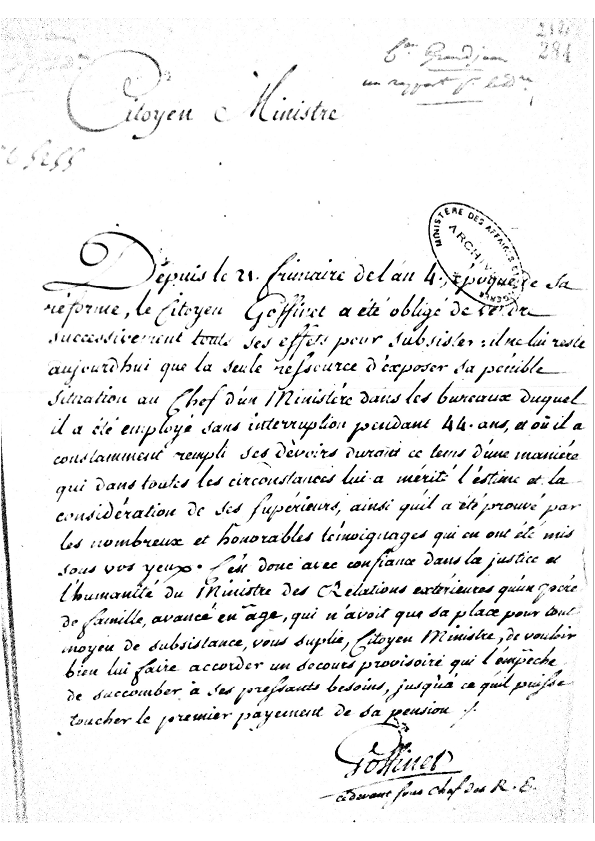

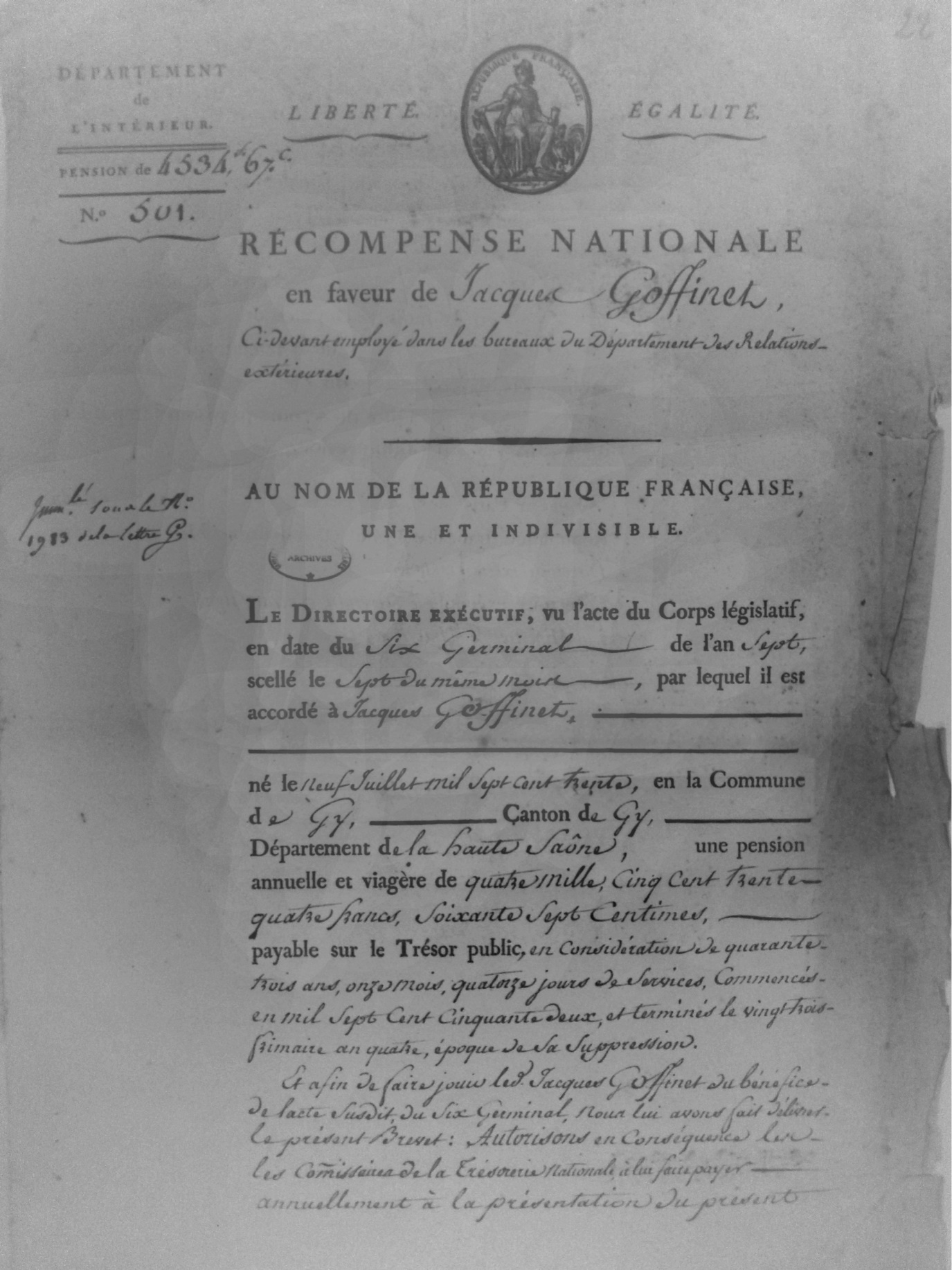

Gerard doit reconstituer son bureau; c’est une aubaine pour Jacques Goffinet. En janvier 1769, il est rappelé en compagnie de Michel Gouget, et on recrute de nouveaux commis. Deux des commis renvoyés, Nivelet et Lesseps (de la famille de diplomates Lesseps dont le plus connu est Ferdinand) arriveront à faire jouer leurs protections pour revenir. Il semble que la volonté de Choiseul de ne pas confier la charge du chiffre à plusieurs commis ait perduré : Goffinet prétendra dans une lettre écrite pendant la Révolution que « pendant quarante-quatre ans de services sans interruptions dans le département, le citoyen Goffinet était seul chargé du chiffrement des dépêches de son département indépendamment des autres fonctions communes à tous les employés ».

Il y n’eut plus de bouleversements semblables dans les bureaux jusqu’à la fin de la monarchie. Les premiers commis restent à leur place de 1779 à 1792. Gerard de Rayneval dirige le premier bureau où travaille Goffinet, chargé de la correspondance avec l’Espagne, l’Angleterre, les Pays Bas, les États-Unis, l’Autriche et l’Allemagne ; Henin est dans le second bureau. Vergennes est ministre jusqu’à sa mort en 1787 puis il est remplacé par Montmorin.

Goffinet est recruté avec un traitement de 2000 livres. C’est une honnête rémunération sachant qu’un travailleur non qualifié gagne de 300 à 400 livres par an. Il gagne 2400 livres en 1771, 3000 en 1773, et son traitement montera jusqu’à 5900 en 1789.

À cela s’ajoute des gratifications annuelles, des indemnités de voyage lorsque la cour est à Compiègne ou Fontainebleau (600 livres par voyage). Ces indemnités devaient être largement distribuées: en 1775, un commis parvint à percevoir cette gratification sans avoir été du voyage, ce qui provoqua la fureur de Vergennes[27].

On aidait également les commis lors d’évènements particuliers: Goffinet reçoit 1500 livres en 1764 (peut-être pour sa mission en Pologne), et 1000 livres en 1765 pour son installation à Versailles. Il reçoit également 1320 livres pour son mariage en 1767. Il faut noter que lors de l’interruption de son service en 1768, son traitement est conservé.

On peut comparer ce traitement avec celui des autres employés: à partir de 1768 le premier commis Gérard gagnait 24.000 livres de traitement[28], et Nivelet le doyen du bureau en gagnait 4000. Les frères Gérard reçurent une gratification de 15.000 lors de leurs mariages en 1768 et 1776. En 1789, Goffinet est vice-doyen (le terme existait) de son bureau, et gagne 5.900 livres[29]. Le doyen Montcarel en gagne 8.300 et Gérard de Rayneval en gagne 32.000 (mais il a d’autres appointements). On voit encore dans les chiffres la distinction entre commis et premier commis.

On l’a dit, il n’y avait pas de règles écrites pour l’avancement ni pour les pensions de retraite. Néanmoins les commis étaient à peu près assurés d’avoir une progression de leur traitement et une pension à peu près proportionnée à celui-ci quand ils partent. Cette pension est une faveur du roi, qui est le plus souvent réversible à l’épouse survivante, voire aux enfants.

On aurait tort de trop imaginer Goffinet au sein d’une organisation qui serait une version monarchique de la fonction publique contemporaine. On a vu que le ministère était minuscule comparé à l’administration foisonnante de la fin du XXe siècle. Après tout, les « bullshit jobs » dont parle l’anthropologue David Graeber[30], ces emplois de « cocheurs de cases » ou de « larbins » qui de l’aveu même de ceux qui les occupent ne servent pas à grand-chose et que l’on trouve aujourd’hui au sein de l’administration et de tout le secteur tertiaire, ressemblent davantage au XVIIIe siècle aux offices vénaux. C’est là qu’on trouverait un foisonnement. L’imagination pour créer des offices eut peu de limites: dame d’atour, grand échanson ou pâtissier des chiens du roi…

Ce sont quoiqu’il en soit de très bonnes années pour le jeune comtois.

Le voyage en Pologne et le Secret

Le voyage que Jacques Goffinet fait en Pologne au cours de l’année 1764 mérite que l’on s’y attarde. Il est rare que des commis partent à l’étranger : la carrière des ambassades et celle du ministère sont deux carrières différentes.

Le contexte est celui-ci : la Pologne et la Lituanie forment la République des deux nations (Rzeczpospolita Obojga Narodów), avec un système institutionnel original. C’est une république sous la présidence d’un roi, mélange de monarchie élective, de république aristocratique et d’institutions inspirées de la Rome antique.

Le roi était élu par la Diète, l’assemblée des aristocrates du pays. La Diète choisissait souvent des monarques étrangers pour éviter que le roi ne fonde une dynastie (le roi de France Henri III fut le premier élu). Le roi élu ne disposait que peu de pouvoirs, car il devait respecter la constitution et le droit de veto dont disposait chaque membre de la Diète. Ce liberum veto permettait en effet n’importe à quel député de provoquer un arrêt immédiat de la session en cours et de reporter toutes les mesures précédemment abordées jusqu’à l’élection d’une nouvelle diète. Cette constitution rendait le pays difficilement gouvernable et très vulnérable aux immixtions étrangères. Toutes les puissances intervenaient: la Suède, l’Autriche, la France et dans la seconde moitié du XVIIIe surtout la Russie et la Prusse. Des factions étaient soutenues par telle ou telle puissance européenne ou en cherchaient le soutien militaire et financier.

C’est en vue de l’élection du roi de Pologne qu’avait été créé le fameux Secret du roi, un service diplomatique et de renseignement qui entretenait une correspondance parallèle à la correspondance officielle. Il permettait à Louis XV de communiquer avec certains de ses agents (ambassadeurs ou autres représentants à l’étranger) à l’insu de ses ministres. Le but initial était de préparer l’élection du prince de Conti (prince du Sang, cousin du roi), mais il s’agissait aussi de contrôler la politique ministérielle, voire parfois d’engager une politique différente.

Ainsi, en 1752, lorsque le comte de Broglie est nommé ambassadeur en Pologne, il reçoit un billet du roi: « Le comte de Broglie adjoutera foy à ce que lui dira M. le prince de Conty et n’en parlera à âme qui vive. » Le Secret sera ensuite dirigé par le comte de Broglie lui-même et par Tercier (premier commis de 1749 à 1759, qui dirigera le Secret même après avoir été disgracié).

Dès l’annonce de la mort du roi Auguste III le 5 octobre 1763, les différents camps s’organisent autour de leur candidat. Le candidat de la famillia, le clan de la puissante famille Czartoryski, est soutenu par la Russie et la Prusse. Il s’agit de Stanislas Poniatowski, qui est l’ancien amant de la tsarine Catherine II. L’autre puissante faction polonaise, le camp dit « républicain » ou des « patriotes » soutient Jan Klemens Branicki, grand hetman (qu’on peut traduire par grand-général) de la Couronne.

Au ministère des affaires étrangères, on pense au frère de la Dauphine, Xavier de Saxe, fils et petit-fils des rois précédents Auguste II et Auguste III. Au sein du Secret, on pense au prince de Conti mais plus sérieusement au même Xavier de Saxe. Louis XV écrit ainsi à Tercier: « Ce que je désire premièrement pour l’élection prochaine en Pologne, c’est la liberté des Polonois dans leur choix; ensuite un des frères de Madame la Dauphine, Xavier, préféré aux autres, l’aîné exclu de lui-même sans que nous y paraissions. S’ils prennent le prince de Conti, je ne m’y opposerai pas. »[31]

Les Russes préféraient un roi polonais car ils craignaient qu’un troisième roi de la dynastie de Saxe ne donne un caractère héréditaire à la monarchie polonaise (comme au Saint empire germanique devenu de facto héréditaire). Ils voulaient probablement l’éviter pour conserver les institutions de leur voisin qui rendaient le pays ingouvernable et faible[32].

La France avait déjà deux représentants à Varsovie: l’ambassadeur est le marquis de Paulmy d’Argenson, fils de l’ancien ministre des affaires étrangères, et Pierre-Michel Hennin est « résident ». Hennin était affilié au Secret. Les consignes qu’il reçoit vont jusqu’à prescrire ce qu’il doit dire au ministre par la voie officielle: « Vous devez continuer à vous occuper des différents objets qui vous ont été prescrits par la voie secrète, observer et mander ce qui se passe, intéresser le ministre du roi pour les affaires de la Pologne, sans les lui présenter sous un point de vue trop dangereux, ni trop rassurant. »[33]

Peu avant la mort d’Auguste III, Stanislas Poniatowski était venu voir Hennin pour tenter d’obtenir le soutien de la France. Influencé par les Lumières, il se serait sans doute bien vu en monarque éclairé. Il souhaitait faire part des ambitions réformatrices qu’il avait pour son pays. Sans doute cherchait-il à s’émanciper de la Russie, il pressentait qu’il ne serait qu’une marionnette aux mains de Catherine II, ce qui fut le cas. Hennin prévint d’abord le roi, via la correspondance secrète, puis il prévint également le ministre. Il n’eut pas pour instruction de prendre parti: il dut tâcher de « susciter avec adresse parti contre parti, pour en empêcher un de prendre la prépondérance, et afin que sa Majesté… puisse se déclarer pour celui qui conviendra le plus à ses intérêts. »[34]

Aux deux représentants déjà présent à Varsovie, le duc de Praslin en rajoute un troisième: le général Jean-Antoine Monet, qui a longtemps vécu en Pologne où il était proche du parti des Czartoryski. Monet est nommé Consul général en Pologne, a priori un poste non strictement politique. Il doit officiellement aller à Dandzig, pour s’occuper des affaires commerciales à l’embouchure de la Vistule. Ce n’est qu’un prétexte, il a pour mission d’aller à Varsovie pour s’aboucher au nom du roi avec ses connaissances. Tercier, chef du Secret, avertit le roi: « Il est certain que si on ne parle pas de l’affaire secrète au général Monet, Sa majesté aura en Pologne trois agents qui prendront tous les trois une route différente et par conséquent ne se rencontreront pas. »[35]

Le roi comprend: « Le sieur Tercier pourra s’ouvrir au général Monet sur mes vues secrètes regardant la Pologne, sans lui communiquer ce qui s’est passé anciennement, et lui indiquant le sieur Henin, à qui seul j’ay donné la correspondance de mon secret. Louis.

A Versailles, ce 19 novembre 1763. »[36]

Une fois Monet initié au Secret, Tercier lui fait répéter les consignes que lui a donné le ministre Choiseul-Praslin: le général doit « aller trouver les Czartoryski, leur dire que dans la circonstance où S.M. se trouve, elle ne peut se dispenser de faire en apparence, des démarches pour l’Electeur de Saxe, mais qu’ils ne doivent en concevoir aucune inquiétude puisque ce n’est pas ce prince que S.M. désire voir sur le trône de Pologne, mais un piaste [un noble polonais], et que, si le choix tombe sur un prince de leur maison, on en sera charmé ici et qu’il sera d’abord reconnu, pourvu qu’il conserve le royaume de Pologne dans toutes ses libertés et dans l’intégralité de ses possessions… En un mot, sa véritable mission est de persuader au futur Roi, quel qu’il puisse être, que nous avons contribué à son élection et qu’il devra nous en marquer sa reconnaissance. »[37]

On peut le constater, la diplomatie française était complexe, voire confuse.

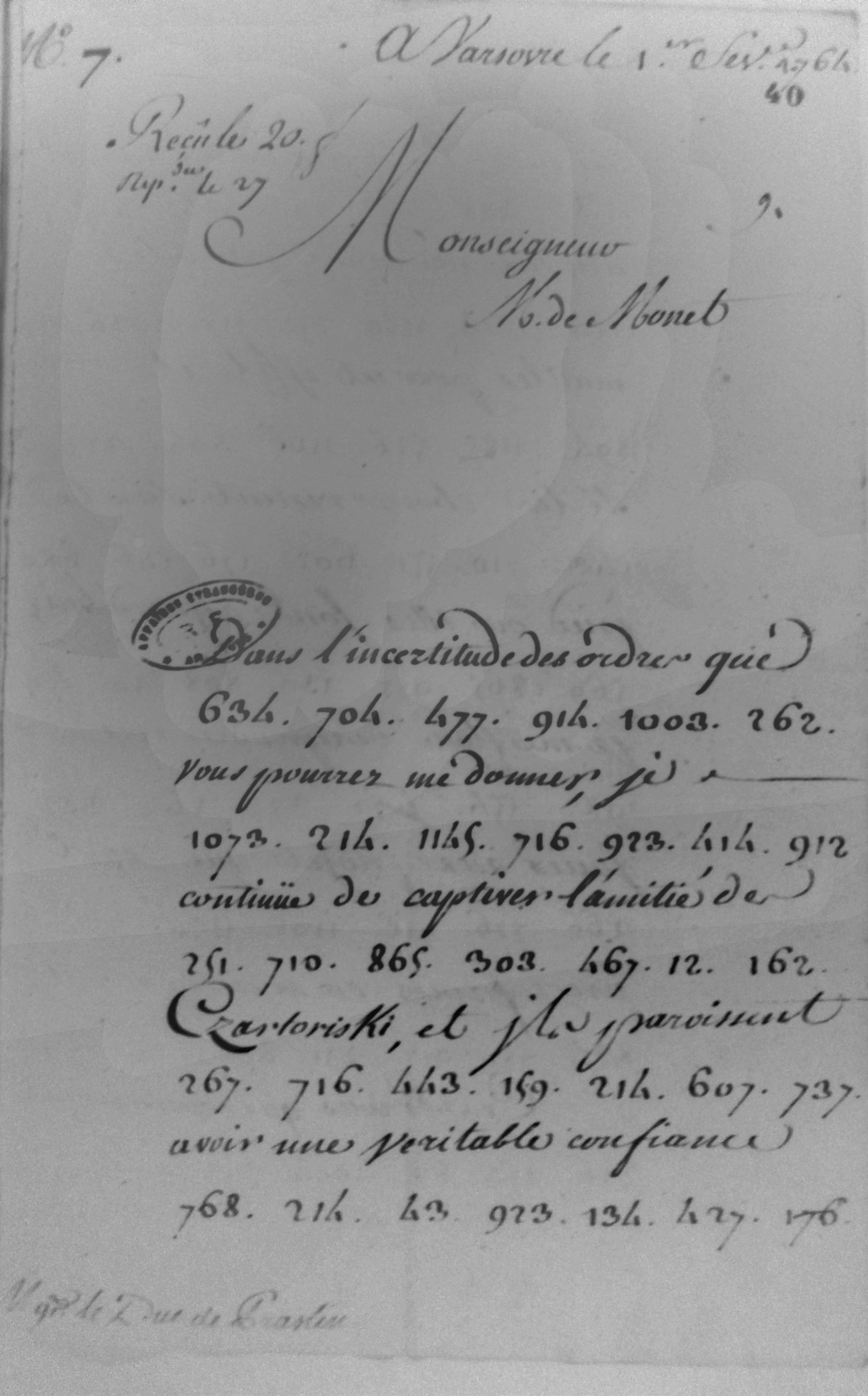

Lettre du général Monet, envoyé en Pologne en 1764

C’est probablement avec le général Monet que Jacques Goffinet est parti en Pologne, car les dates et la durée du séjour (9 mois) correspondent. On sait qu’il a logé dans la maison du résident Henin à Varsovie[38]. On a dit qu’il était rare qu’un commis des affaires étrangères accompagne une mission à l’étranger. Or, il n’est pas improbable que les Choiseul aient eu connaissance de l’existence du Secret. Dès 1759, le renvoi de Tercier de son poste de premier commis l’avait fait soupçonner. Les Choiseul auraient-ils voulu espionner le Secret ? On ne peut que conjecturer sur l’envoi de Jacques Goffinet -commis des affaires étrangères et créature des Choiseul- auprès de Henin et Monet, tous deux initiés à la double diplomatie.

Les alliés de la France ne se montrèrent pas décidés à intervenir. Le système méridional comme on l’appelait à l’époque (l’alliance France-Autriche-Espagne) n’enverra ni troupe ni argent. Louis XV écrit à Tercier le 22 mars 1764: « L’Espagne se refuse à tout secours, Vienne aussi; par conséquent, nous ne pouvons rien donner au prince de Saxe que, comme eux, des recommandations. »[39]

C’est donc un polonais qui doit être choisi, et le candidat du Secret est le grand-général Branicki. Mais à l’approche de la convocation de la diète, la Prusse et la Russie s’unissent pour soutenir Stanislas Poniatowski. L’armée russe s’installe sur le territoire polonais. La présence des armées, tant russe que polonaise, lors des assemblées, instaure un climat de guerre civile dans le pays. En mai 1764, les membres du parti des patriotes autour de Branicki refusent d’ouvrir la séance de la diète et quittent Varsovie. Le ministère décide alors de retirer l’ambassadeur d’Argenson de cette nasse: « Sa majesté ne voyant plus dans la République de Pologne qu’un corps déchiré et insubstant, et prévoyant d’ailleurs que son ambassadeur pourrait être exposé à quelques insultes au milieu de la soldatesque étrangère a jugé plus convenable de le retirer d’un séjour où les voies de la violence vont sans doute être substituées aux voies de la négociation. »

Mais Monet et Hennin doivent rester: « vous resterez, Monsieur, puisque le caractère dont vous êtes revêtu est moins délicat à ménager que celui d’un ambassadeur et n’expose pas aussi essentiellement la dignité du Souverain. »[40]

L’insulte à l’ambassadeur du roi avait été anticipée. Ce n’est pas d’un soudard russe qu’elle viendra, mais du primat de Pologne lui-même. Avant l’élection, l’archevêque de Gniezno était l’interroi (titre inspiré de la Rome antique; sous la République romaine l’interroi était nommé après la mort des consuls).

Le 7 juin 1764, le marquis d’Argenson vient lui annoncer qu’il rentrait en France, car il y avait une scission en Pologne et qu’il ne pouvait rester dans une partie de celle-ci. Le primat lui aurait répondu : « puisque vous ne reconnaissez pas la République, allez la chercher où il vous plaira », et « Si nous ne sommes pas la République, allez la chercher: nous ne reconnaissons plus d’ambassadeur. Je salue M. le marquis. » Celui-ci aurait répliqué à l’interroi : « Salut à l’archevêque de Gniezno. »

La France est officiellement offensée. Le 16 juillet 1764, elle retire tout son personnel diplomatique (Hennin et Monet avec Goffinet). Elle est suivie par ses alliés autrichiens et espagnols. Stanislas Poniatowski est élu comme prévu le 7 septembre 1764, mais la France ne le reconnaîtra comme roi qu’en 1766. L’influence de la France en Pologne a beaucoup déclinée.

Malgré cet échec, le Secret continue, et avec lui l’espionnage par le roi de ses propres ministres. Après le retour de Monet, Louis XV écrit au duc de Broglie, chef du Secret, le 29 août 1764 : « La situation actuelle de la Pologne me faisant désirer d’être instruit précisément de tout ce qui s’y est passé depuis l’interrègne, vous direz de ma part au général Monet, qu’il vous communique les instructions et les lettres qu’il a reçues du duc de Praslin, ainsi que ses réponses, de même que ses lettres au comte Poniatowski et les réponses qu’il en reçoit, pour que du tout vous en composiez un extrait exact que vous m’envoierez. »[41]

Le Secret continuera jusqu’à la mort de Louis XV. Même s’il a échoué dans ses principaux objectifs (couronne polonaise ou débarquement en Angleterre), beaucoup des hommes qui le constituaient resteront en place sous Louis XVI: Vergennes, ministre des affaires étrangères et principal ministre, sera avec Beaumarchais un acteur important de la guerre d’indépendance américaine. Hennin sera premier commis, et Dumouriez sera même ministre sous la République. Le membre du Secret le plus célèbre, le fameux Chevalier d’Éon, après avoir joué un rôle important lors des négociations du traité de Paris en interceptant des documents confidentiels à Londres, finira sa vie en Angleterre en se faisant passer pour une femme.

FAMILLE

Le 15 janvier 1767, Jacques Goffinet épouse Marie Thérèse Joubain de Doisu dans l’église Saint-Louis de Versailles. Elle est la fille de François Joubain de Doisu, avocat et jurisconsulte des affaires étrangères dans le même bureau que Jacques Goffinet. Le contrat signale d’ailleurs que le mariage est « de l’agrément de Monseigneur le duc de Choiseul, ministre de la guerre et Monseigneur le duc de Praslin, ministre des affaires étrangères »[42].

La famille Joubain est une famille de marchands installés à Versailles dès la fin du XVIIe siècle. François Joubain, le beau-père de Jacques Goffinet, mena avec succès une carrière de juriste et d’avocat. Son nom est fréquemment cité dans les actes notariés et paroissiaux de Versailles. Avait-il une spécialité en droit international ? En tout cas le ministère des affaires étrangères fit appel à lui. À plusieurs reprises, il écrivit des avis et des mémoires sous les ministères Rouillé (1754 à 1757) et Bernis (1757 à 1758). Dès son arrivée, Choiseul l’embauche pour de bon comme « jurisconsulte et homme de lettres » du ministère[43]. Il rompt « tous ses liens suivant les ordres de monseigneur pour s’attacher à cet unique objet ». Il obtient un bureau particulier à Versailles, mais aussi à Compiègne et à Fontainebleau (lieux où se déplace parfois la cour). D’après son dossier, sa mission fut de « répondre à des questions de droit public et des gens, de droit civil, criminel et bénéficial, à expliquer les formes judiciaires en vigueur au Conseil ou dans les autres tribunaux du royaume, à donner des interprétations de traités, des traductions en langue française et latine et même pour remplir les vides, à faire des extraits de plus de quarante années de diverses correspondances. »

L’élargissement du royaume à l’est (Alsace et Lorraine) posait des problèmes juridiques complexes dans le rapport avec le Saint-Empire, notamment avec les princes possessionnés (princes allemands qui avaient conservé des fiefs enclavés dans le royaume de France)[44], mais il y avait un autre jurisconsulte qui semblait spécialisé sur ces questions. Il semble plutôt que le recrutement de Joubain soit lié à la guerre. Sa place fut intégrée au premier département, le même que celui de Goffinet. Il fut réformé en même temps que lui, en janvier 1767 (Choiseul « profitant des circonstances de la paix ») et ne revint pas au ministère.

Il se faisait appeler Joubain de Doisu, car il avait hérité de son épouse d’une seigneurie à Doisu, qui est aujourd’hui un quartier de la commune de Chaville, entre Versailles et Paris. Fief très modeste[45], il est décrit ainsi dans un document de 1741:

« Une maison seigneuriale, bâtiments, cour, jardin, prés, avenue, etc..; le tout contenant vingt arpents neuf perches

Cinquante-deux perches de près

28 sols 6 deniers de cens à prendre sur deux arpents trente-sept perches et demie de terre en deux pièces

16 livres de rente foncière à prendre sur soixante-dix-neuf perches et demis d’héritage en deux pièces »

Vingt arpents ne font que sept hectares et les sommes indiquées pour le cens sont insignifiantes. Rappelons que 12 derniers font un sou, et 20 sous font une livre, salaire journalier moyen d’un travailleur non qualifié. Le cens, impôt local dû au seigneur, pouvait donc être d’un tel montant à la fin de l’ancien régime. Il s’agissait d’un droit dit réel et non personnel, c’est à dire attaché à un bien et non à une personne (les impôts tels que la corvée ou la taille ne pesaient que sur les roturiers).[46]

Cette seigneurie de Doisu fut transmise sur deux générations à des gendres qui purent ajouter ce nom à leur patronyme. Elle provenait de Magdeleine Demarins (ou Demarius?), dame de Doisu, belle-mère de François Joubain. Elle fut transmise après la mort de François Joubain à son fils Pierre-François, puis à la mort de celui-ci sans descendance en 1785, à son gendre Philippe Coqueret (beau-frère de Jacques Goffinet) qui se fit alors appeler Coqueret du Doisu.

François Joubain eut trois enfants. Son fils Pierre-François fut avocat au Parlement comme son père, mais n’eut pas le même succès. Décrit comme étant de santé fragile, il bénéficia de l’entregent de son père et de son beau-frère pour obtenir du ministre Vergennes qu’il le recommande pour un poste à la Ferme Générale (plus exactement à la « formule », la vente des timbres fiscaux et papiers à entête). Le billet de Vergennes ne mentionne d’ailleurs que le nom de « sr de Doizu », ce qui causera un imbroglio car les services de la Ferme Générale ne reconnaîtront pas Pierre François Joubain sous ce seul nom, et cela ralentira l’avancement.

Bien que renvoyé, Joubain continua à recevoir une pension. Après sa mort en 1783, ses trois enfants, dont l’épouse de Jacques Goffinet, toucheront également une pension de 600 livres chacun[47], « en considération des services du feu sieur Joubain de Doisu, père de ladite dame, en qualité de jurisconsulte pendant huit années dans les bureaux du département politique ».

L’aînée des filles, Sophie Thérèse Joubain, épousa en 1769 Henry Philippe Bon Coqueret. Coqueret était peintre du cabinet du roi. Sa fonction principale était de réaliser des copies des portraits du roi et de la famille royale. Les peintres du cabinet détenaient en effet l’exclusivité de la reproduction des originaux conservés à la surintendance des Bâtiments du roi.

La possession d’un portrait du roi était un véritable enjeu, que ce soit pour les particuliers ou pour les corps constitués du royaume. Il en était de même pour un portrait d’un membre de la famille royale, grand privilège et marque de la faveur du prince[48]. Le Cabinet des tableaux du roi se situait dans l’hôtel de la Surintendance, juste à côté des hôtels des affaires étrangères et de la Marine dont on a parlé. A la fin du règne de Louis XV, quatre peintres y étaient employés, il y en eut jusqu’à sept sous Louis XVI. Ils avaient peu de temps pour leurs propres créations, mais réalisaient de temps à autre des originaux destinés aux appartements royaux. Coqueret fut officier municipal de la ville de Versailles sous la Révolution[49]. Il fut d’abord renvoyé puis rappelé par le député en mission Charles Delacroix (père du peintre), le même qui une fois devenu ministre des affaires étrangères renverra Jacques Goffinet en 1795.

Jacques Goffinet épouse donc la benjamine de son collègue. La mère est décédée moins de deux ans auparavant; François Joubain vivait avec ses trois enfants et quelques domestiques. Goffinet épouse la benjamine et non l’ainée qui était également célibataire, signe que le mariage n’était peut-être pas totalement arrangé. Il épouse quelqu’un de sa condition, mais qui ne lui apporte aucun office et aucune charge. En effet, il était courant dans les corporations de métier ou les offices royaux que le gendre succède au beau-père qui n’avait pas de fils. Mais la place de commis ne s’achète pas et ne dépend que du talent et de la faveur des puissants. D’ailleurs les mariages au sein du ministère sont assez rares.[50]

Deux de ses collègues sont témoins du mariage. Michel Gouget était à Vienne avec lui avant d’être recruté au ministère.

L’autre témoin est aussi un collègue commis : Marc-Antoine Rochon de Chabannes. C’est un dramaturge qui connaît un certain succès à l’époque. Oublié aujourd’hui, il a cependant été publié dans la bibliothèque de la Pléiade[51]. Sa pièce la plus connue est Heureusement. Dans cette courte comédie, un mari délaisse sa femme qu’il croit ingénue et la laisse se faire courtiser par son jeune cousin Lindor, un adolescent libertin, avec l’aide de la servante délurée. Beaumarchais s’inspirera de ce personnage de Lindor pour créer Chérubin, le jeune page amoureux de sa marraine la comtesse dans Le mariage de Figaro. Le fait pour un homme de lettres de travailler dans la diplomatie est courant, Voltaire et Rousseau l’ont fait dans leur jeunesse, puis Paul Claudel, et jusqu’à Jean-Christophe Rufin, ambassadeur au Sénégal.

Rochon est également l’auteur de pamphlets politiques. En 1756, l’abbé Coyer publie La Noblesse commerçante, brochure qui provoque de nombreux débats sur l’interdiction faite à la noblesse de commercer sous peine de déroger. Elle se termine ainsi: « Le remède est sous la main. C’est celui qui s’exprime dans le titre même de l’opuscule. Autorisez la noblesse à commercer, elle retrouvera, rapidement sa fortune et son prestige, et pourra ensuite, mais ensuite seulement, recommencer à s’acquitter de ces fonctions honorifiques qu’une longue tradition la rend plus apte que tous autres à remplir. Conclusion : Il faut abolir cette loi singulière et gothique de dérogeance »[52]

De nombreuses brochures sont éditées en réaction, le débat est animé. Trop même, au goût du critique littéraire Frédéric Melchior Grimm, qui écrira, lassé: « Il faut espérer qu’on nous laissera en paix avec cette noblesse commerçante et non-commerçante. »[53] Le gouvernement prépara un projet de réforme qui n’aboutira pas. Le chevalier d’Arcq, petit-fils bâtard de Louis XIV, réplique notamment en publiant La Noblesse militaire. Cette brochure défend l’idée que la noblesse ne devrait se consacrer qu’à la carrière militaire, et dérogerait même en refusant de servir. Une concordance serait établie entre titre nobiliaire et mérite militaire. Rochon réagit à la façon des ironistes de son époque. Après La Noblesse commerçante et La Noblesse militaire, paraît La Noblesse oisive[54]. En voici quelques extraits:

« Les emplois dans le Militaire se vendent aux Roturiers, au lieu d’être donnés aux Gentilhommes; on n’en bat pas moins l’ennemi. La Noblesse rougit d’entrer dans le commerce, et traîne à la campagne une vie misérable; cela rabat de sa fierté… Laissons donc les choses dans l’état où elles sont; je vous demande grâce surtout pour nos Petits maîtres; quel mal vous ont-ils fait, pour vouloir en faire des hommes ? »

« Que vous propose-t-on, à vous qui êtes accoutumés au faste et aux plaisirs de la ville ?…

Regardez la considération dans laquelle vous vivez, la dépense que vous faites au delà de vos revenus, effets naturels de votre faste; il vous annonce; il en impose; vous êtes riches de deux cent mille livres de rente, avec un peu d’impudence vous trouverez le secret de dépenser un million de revenu; voilà votre bien augmenté de huit cent mille livres. Cent personnes commerceront pour vous, tenez vous tranquille. »

« L’oisiveté est la source de l’émulation, elle anime les talents, entretient les arts, adoucit les mœurs, augmente la population et fait naître le luxe qui soutient la capitale et décharge la Province. »

« Il ne convient donc pas que le grand embrasse [le commerce]; c’est lui qui dépense, il ne faut pas que ce soit lui qui acquiers. Il est également inutile et dangereux de l’engager à se mettre dans le service, on peut battre l’ennemi sans son bras; la Capitale ne saurait se soutenir sans sa dissipation. »

Voilà ce que pouvaient écrire les commis du très autoritaire duc de Choiseul !

Les autres actes paroissiaux permettent d’avoir un aperçu des fréquentations de la famille Joubain/Goffinet:

Un fils -François Michel Jacques Goffinet- naît le 10 octobre 1767[55], mais ne vivra qu’un an. Le parrain de l’enfant est son grand-père maternel François Joubain. La marraine est Michelle-Marie Delalande, épouse de M. Claude Coulon, docteur en médecine. Cette Michelle-Marie Delalande n’est autre que la fille du compositeur Michel-Richard Delalande (parfois orthographié de la Lande), surintendant de la musique du roi sous Louis XIV. Delalande est un des compositeurs les plus joués au XVIIIe siècle. Sa fille est une amie de la famille: François Joubain était témoin du mariage de Michelle Marie Delalande et de Claude Coulon en 1750.

Il était d’usage à l’époque chez les familles bourgeoises de confier les nourrissons à des nourrices à la campagne[56]. Les enfants de Jacques Goffinet étaient peut être « en nourrice » chez leur grand-père au Doisu. Cela expliquerait que le fils décède en 1768 dans la maison de son grand père. Il est également possible que Jacques Goffinet ait quitté Versailles en 1768, année de sa suspension. Le témoin du décès est un tailleur d’habit polonais vivant à Versailles, Martin Vytlacil[57]. Sa présence n’a peut-être aucun lien avec la mission de Goffinet en Pologne, il a pu faire partie de la communauté polonaise protégée par la reine Marie Leszczyńska.

Le parrain de Thérèse Sophie Goffinet qui naît le 10 mai 1769 est Albert François Floncel, avocat au Parlement et censeur royal. Il avait travaillé quelques années au ministère des affaires étrangères. Avocat comme les Joubain, il travaillait également au sein du Bureau de la Librairie, chargée de la censure. Il n’était pas membre de la section « Jurisprudence », mais de la section « Belles lettres »[58]. Le bureau comptait plus de cent-soixante-dix censeurs: il avait la taille d’un véritable ministère[59]. Il était fréquent que les censeurs cumulent cette fonction avec une autre: Tercier, le premier commis des affaires étrangères et chef du Secret dont on a déjà parlé, fut disgracié à cause d’une erreur dans sa fonction de censeur, avoir donné l’imprimatur au philosophe antichrétien Helvetius. Voici la notice que consacre à Floncel le dictionnaire biographique La France littéraire en 1769:

« FLONCEL, (Albert-François) né à Luxembourg en 1697, Avocat en Parlement, censeur royal, membre de l’académie des Arcades de Rome, etc.. en 1731 Secrétaire d’Etat de la principauté de Monaco. En 1739, premier secrétaire des affaires étrangères sous MM Amelot et d’Argenson… Le goût décidé de M Floncel pour la Langue et pour la Littérature italienne, lui a fait former depuis quarante cinq ans une Bibliothèque singulière et précieuse, unique en France, peut être même en Europe. Elle est composée d’environ onze mille volumes en cette même langue; il l‘augmente tous les jours; elle est connue par tous les journaux et écrits périodiques; il se fait un plaisir de l’ouvrir aux curieux de cette espèce de littérature qui ont besoin de la consulter. »[60]

La bibliothèque de François Joubain paraît pauvre au regard de celle de son ami Floncel, elle est néanmoins bien constituée, l’inventaire après son décès montre une bibliothèque assez conséquente de divers ouvrages de « jurisprudence, histoire, belles lettres et théâtre »[61]. Son fils puis sa fille en hériteront. Dans l’inventaire après décès de sa fille Marie Thérèse en 1790, on trouve notamment une « Encyclopédie nouvelle édition in 4 en soixante quinze volumes brochés cartonnés compris les planches, prisée 400 livres », il s’agit bien sûr de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert.

La dernière fille, Marie Félicité Goffinet qui naît en 1771, a une marraine qui selon l’usage lui donne ses prénoms: Marie Félicité Germain. Elle est l’épouse de Guillaume Baudet, entrepreneur des pavés du roy, plus tard qualifié également d’entrepreneur des « bâtiments et domaine du roy » ou « entrepreneur du pavé des hôpitaux de Paris ». Cette marraine épousera en seconde noces Jean Barre, architecte. Le milieu du bâtiment paraît avoir été fréquenté par la famille.

Pour être complet, voici une liste de mariages dont François Joubain a été le témoin à Versailles et à Chaville[62].

07/07/1750 DUCAYET de GIRONVILLE Louis avocat (cousin du médecin Colomb)

26/11/1754 FRANCISQUE MILET Joseph, peintre du roi et MANICLERC Madeleine (ami de l’épouse)

23/04/1770 MANAUT David serrurier à Versailles

08/05/1770 MARQUIER de CRUZ Jean Baptiste Daniel capitaine de cavalerie et VIOT Geneviève Jeanne fille de Louis, commis de la guerre

20/04/1773 GUILLOIS François commis des affaires étrangères

28/04/1774 MARCHAND Pierre François musicien du Régiment des Suisses et MOREAU Marie Anne marchande de toiles

15/02/1776 LOUIN Jean marchand de toiles

16/07/1777 DUFOSSAY Jean Etienne, témoin de l’épouse MARIN Anne, fille de Pierre Nicolas officier porte carreau de la reine[63]

28/09/1779 MOUFFLE Claude blanchisseur de Chaville

Cette participation importante, surtout dans les années 1770, s’explique peut-être par sa profession d’avocat (on ne trouve pas de mention des autres membres de la famille dans les registres paroissiaux).

Avocats, littérateurs, artistes, entrepreneurs, artisans: voilà les fréquentations de la famille.

Versailles

Plus de deux siècles plus tard, la vie quotidienne à Versailles peut paraître à nos yeux un curieux mélange de faste et de sordide. Les bals masqués et les concerts étaient réguliers. Les fêtes données pour le mariage du dauphin (futur Louis XVI) en 1770, et de ceux de ses frères (1771 et 1773) furent grandioses: feux d’artifice, barques à lanternes sur les canaux, banquets extraordinaires etc…

Mais les voyages de la cour à Marly étaient parfois déterminés non par un soudain caprice royal, mais par la nécessité de vider les fosses d’aisance[64]. La puanteur était épouvantable. Il y avait des décès parmi les ouvriers vidangeurs que l’on saoulait à l’eau de vie. Certaines fosses étaient creusées juste sous le pavage et débordaient parfois dans les cours. Il y eut cependant des progrès dans les années précédant la Révolution: d’abord fut mis en œuvre un système de pompes pour vider les fosses, puis une ébauche de fosse septique moderne dans la rue de la Surintendance où se trouve l’hôtel des affaires étrangères (réservoir séparé et absorption par le sol)[65].

Versailles est à la veille de la Révolution une ville de 50.000 habitants, dont l’essentiel de l’activité est évidemment tournée vers le château. Comme l’ont souvent les capitales, Versailles a un statut particulier. Le gouverneur du château était également celui de la ville et ne dépendait que du roi. Versailles n’avait donc aucun corps de ville contrairement aux autres grandes villes du royaume. Cette absence fut comblée par l’ordonnance royale du 18 novembre 1787, et les premières élections municipales furent organisées.

Versailles n’est plus une ville très à la mode. Beaucoup d’offices royaux fonctionnent par quart, c’est à dire qu’ils doivent remplir leur office à la cour un quart de l’année. Le reste de l’année, beaucoup d’officiers logent à Paris et ont une seconde profession. La pression foncière est cependant forte: la maison où loge le couple Goffinet et qui vient de l’héritage Joubain, a une certaine valeur. Versailles compte un certain nombre d’hôtels, et beaucoup de particuliers louent des logements qui sont recherchés lors d’évènements particuliers. Ce fut notamment le cas lors de l’assemblée des notables en 1787. Le nombre de ces notables n’était pas si élevé, mais ils étaient accompagnés.

Puis en 1789, lors des états généraux, il fallut loger les 1154 députés des trois ordres et ceux qui les accompagnaient. Le roi ordonna à la nouvelle municipalité de Versailles de préparer 1200 logements.

Selon un témoignage de l’époque les députés du tiers état furent plutôt bien accueillis par la population de la ville:

« Mais autant l’accueil fait à ces derniers par la cour fut insultant, autant celui qu’ils trouvèrent dans la ville fut bienveillant et affectueux. Admis avec empressement dans les maisons des citoyens où plusieurs s’étaient fait recevoir en pension, ils y exhalaient en liberté leur ressentiment et le firent partager. Ainsi, malgré les injonctions de la cour, malgré la dépendance où presque toute la population se trouvait envers elle, cette population se prononça hautement en faveur des opinions nouvelles, et s’y attacha tellement qu’elle finit par devenir tout à fait hostile. La suite a prouvé que ces dispositions n’étaient pas à dédaigner. »[66]

Le voisin immédiat de Goffinet en 1789 est Charles Antoine Chasset, député du Tiers-Etat de la sénéchaussée du Beaujolais, qui sera président de l’Assemblée Constituante en 1790. Ils font connaissance. Cela aura une grande importance plus tard dans la carrière de Jacques Goffinet.

Révolution

Lors des états généraux de 1789 il fut établi un système de représentations à plusieurs niveaux, tant pour les élections que pour la rédaction de cahiers de doléance. Chaque assemblée désigna des représentants pour l’assemblée de niveau supérieur: Corporation ou paroisse pour ceux qui n’en sont pas membre, Ville de Versailles, Bailliage de Versailles, Prévôté et Vicomté hors les murs de Paris, et enfin Etats généraux pour le Tiers Etat. Versailles fut donc particulièrement mal représentée au regard de sa population plus importante que celle des autres villes de Paris-hors-les-murs. Ce sera la première récrimination du cahier de doléances de la ville. Les deux paroisses de Versailles nommèrent des représentants qui siégèrent à l’assemblée de la ville avec les représentants des vingt-cinq corporations de métier.

Le 12 avril 1789, un huissier lit la lettre du roi pour la convocation des états généraux à un carrefour accompagné de deux tambours, comme c’était l’usage. L’assemblée de la paroisse St Louis se réunit le 14 avril à 11h30 du matin; 114 hommes sont présents, dont peut être Jacques Goffinet. Versailles n’est pas une ville comme les autres: parmi les quatre élus de la paroisse on compte un commis au bureau de la guerre, un commis au bureau de la marine, un commissaire et un brigadier des armées. Tous sont donc employés à la cour.

La présence des représentants des corporations (médecins, merciers, cordonniers, boulangers etc.) rend l’assemblée de la ville plus commune à celle des autres. Les commis des ministères sont suspects pour certains révolutionnaires avancés. Un représentant des merciers-drapiers dépose une motion visant à les exclure, motion repoussée par la municipalité dirigeant l’assemblée.

« Au moment d’ouvrir la séance, le sieur Lecointre a fait lecture d’une motion tendante (sic) à exclure des élections les premiers commis, chefs de bureaux et autres personnes attachées au ministère, laquelle motion il a mise sur le bureau, en requérant acte de sa demande, et qu’il en fût délibéré à l’instant.

La motion mise en délibération entre nous, nommé par le roi juge en cette partie, nous avons arrêté unanimement que, conformément à l’art. 25 du règlement, il ne peut être prononcé d’exclusion dans les élections contre aucun citoyen né Français ou naturalisé, âgé de 25 ans, domicilié et compris au rôle des impositions ; En conséquence, nous avons débouté ledit sieur Lecointre de sa demande, et ordonné qu’il sera passé outre, et procédé à l’ouverture de la séance, nonobstant opposition ou appellations quelconques, sauf au sieur Jean Lecointre à se pourvoir par-devant S. M. par voie de représentation et par simple mémoire. »[67]

Le cahier de doléance de Versailles est en grande partie un projet de constitution et une apologie des droits de l’homme, rédigée par Louis de Boislandry, un négociant de Versailles qui, malgré le nombre de strates d’élection, sera élu aux états généraux.

Les demandes plus prosaïques concernent la construction de fontaines dans la ville, l’établissement de marchés, la construction d’un canal Loire-Seine passant par Versailles (à l’époque la seule grande ville de France sans mer ou rivière à proximité), la libre traversée de Paris des marchandises destinées à Versailles et la vente des maisons de la ville appartenant à sa majesté qui ne lui sont point utiles.

Cette dernière demande se réalisera largement, mais la baisse considérable du nombre d’habitants due au déménagement du roi à Paris puis à l’instauration de la République causera une baisse des valeurs foncières que n’imaginaient sûrement pas les propriétaires versaillais.

Le 4 mai, les états généraux sont ouverts par une longue procession traversant la ville, allant de l’église Notre Dame à celle de St Louis. Derrière le clergé de Versailles, défilent les députés du Tiers, puis ceux de la noblesse, ceux du clergé et enfin la famille royale au complet. Il y a déjà une querelle à propos des places de chacun dans l’église. Dans les jours qui suivent l’assemblée se réunit dans la salle de l’hôtel des menus plaisirs jusqu’à sa proclamation en assemblée nationale le 17 juin. Puis, quand le roi la fait fermer sous prétexte de travaux pour préparer une déclaration qu’il doit faire, l’assemblée se réunit au jeu de paume le 20 juin (elle jure de ne pas se séparer avant d’avoir rédigé une constitution). Le 21 juin elle se réunit dans l’église St Louis, lorsque des membres du clergé se joignent à l’assemblée.

Tous ces évènements se déroulent dans un espace très restreint, devant le château, dans un espace praticable en quelques minutes à pied, près du domicile de Goffinet.

Le ministère des affaires étrangères continue son activité, mais le ministre se mêle de politique intérieure. Montmorin a succédé à Vergennes en 1787. Il est devenu proche de Necker, « directeur général des finances » depuis 1788, et est comme lui favorable à la réunion des états généraux, au doublement du Tiers, au vote par tête. Montmorin est un des rares membres du Conseil à souhaiter une constitution à l’anglaise. Les clans politiques sont néanmoins instables: il prend parti contre Necker en avril 1789 et l’accuse d’affaiblir la monarchie.

Necker refuse d’assister à la séance royale du 23 juin 1789 dans laquelle Louis XVI fixe les limites des concessions qu’il est prêt à accorder aux députés du tiers état, et il est renvoyé le 11 juillet. Montmorin est renvoyé en même temps. Un nouveau ministre est nommé pour quelques jours : La Vauguyon, auparavant ambassadeur en Espagne. Il prend ses fonctions le 13 juillet, et démissionne le 16 après les émeutes parisiennes, et tente même de fuir à l’étranger. Montmorin est rappelé le 25 juillet, à la suite de Necker.